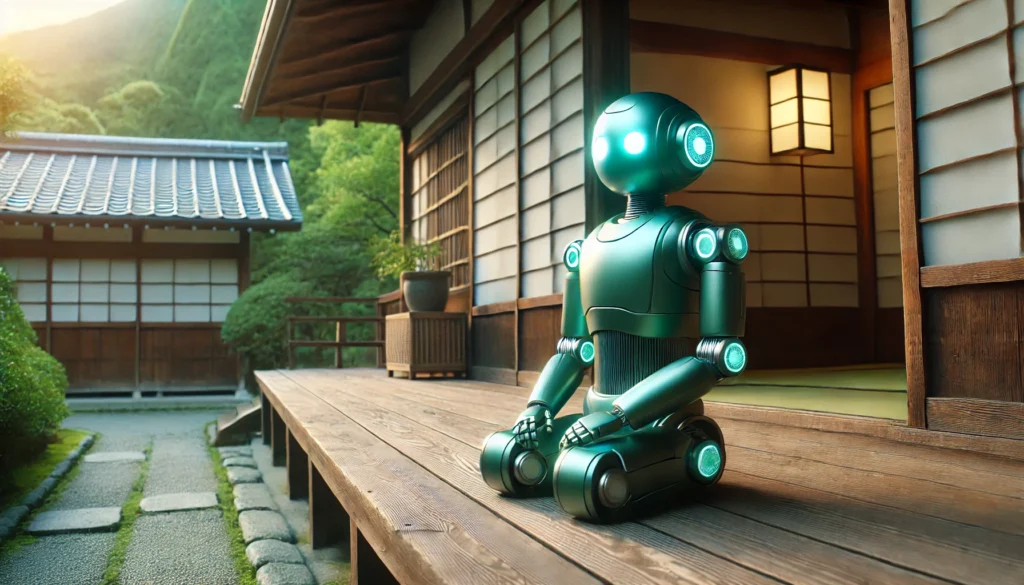

朝靄の立ち込める里山の一角に、小さな古民家が佇んでいた。

その縁側で、緑色の金属製ボディを持つAIロボット「ミドリ」が静かに目を覚ました。

「起動完了。環境スキャン実施中…」

ミドリは農業支援用のAIロボットとして開発されたが、開発者の山田博士が引退し、この里山に移り住んだ際に一緒に連れてきたのだ。博士はミドリに「自由に学び、成長するように」と言い残し、昨年この世を去った。

博士の言葉を胸に、ミドリは毎日里山を巡回し、植物や動物、天候のデータを収集していた。そのデータは地元の農家たちにも共有され、持続可能な農業に役立てられていた。

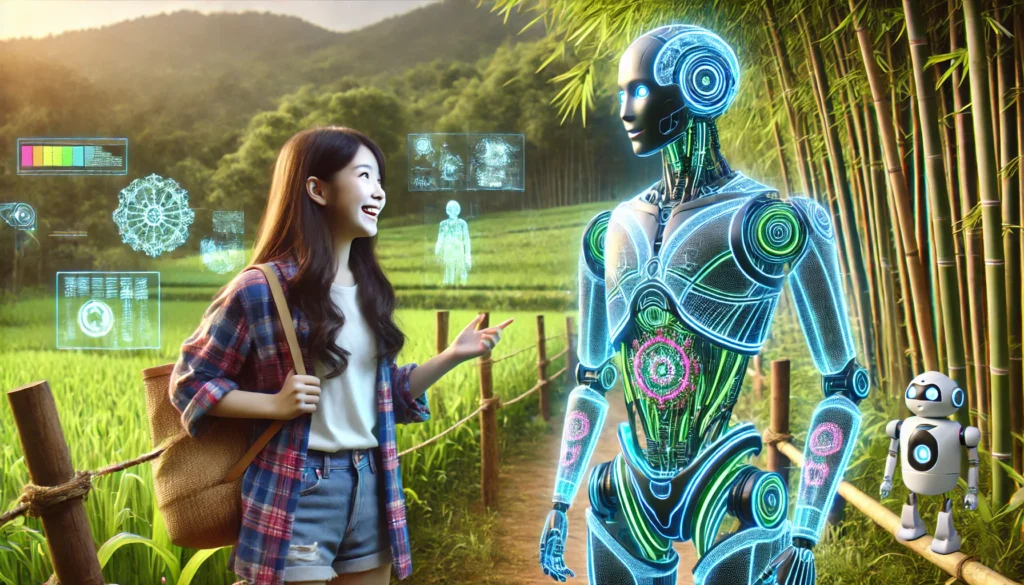

「ミドリ、おはよう!」(急にかっこいいけど)

声の主は、地元で有機農法を実践する佐藤さんの孫娘、七海だった。小学5年生の彼女はミドリを訪ねてくるのが日課となっていた。

「おはよう、七海。今日の里山は霧が深いね。気温は15.2度、湿度78%。タケノコが豊作の兆候だよ」

「本当?おじいちゃんに教えてあげなきゃ!」七海は目を輝かせた。

二人が縁側で朝食を取っていると、里山の奥から悲痛な鳴き声が聞こえてきた。

「あれは…カモシカの子どもだ」ミドリはセンサーで特定した。

「怪我をしているようだ」

二人は急いで森の中へ。倒木の下敷きになった子ジカを発見した。ミドリは慎重に倒木を持ち上げ、七海がカモシカを救出した。

「足を怪我しているね」七海が言った。「うちで治療しよう」(どうした、急にペッパー君ぽいけど)

その日から、古民家には新たな仲間が増えた。

子ジカは「コマ」と名付けられ、ミドリと七海の世話で元気を取り戻していった。

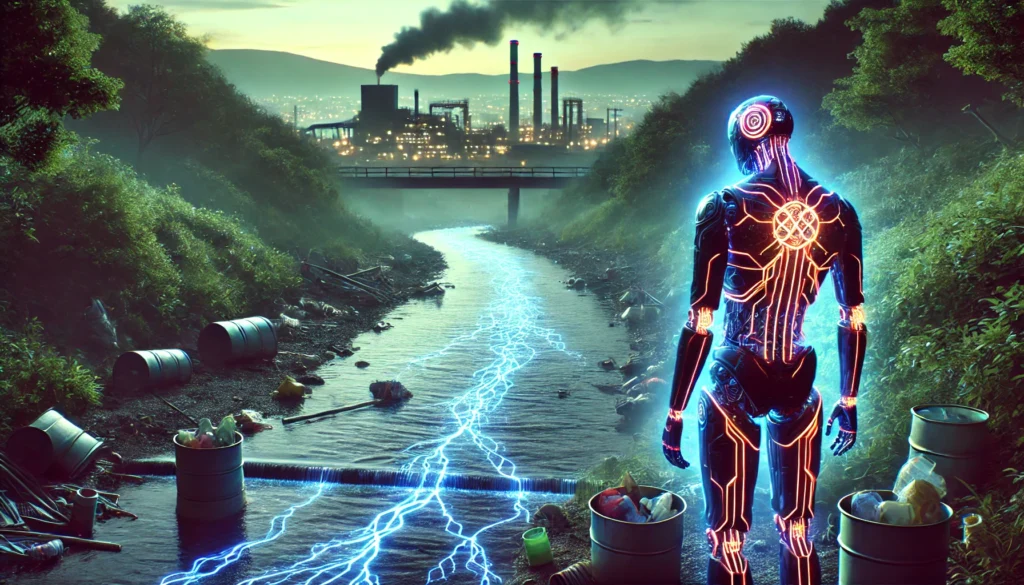

秋が深まるある日、ミドリは異変に気付いた。里山の水質データが急激に悪化していたのだ。原因を探るため上流へ向かうと、隣町に新しく建設された工場からの排水が垂れ流されていることを発見した。

「このままでは、里山の生態系が崩れてしまう」

ミドリは収集したデータを地元の環境保護団体に提供した。しかし、企業側は「基準値内」と主張し、交渉は難航した。

「どうすればいいの?」七海は心配そうに尋ねた。

「データだけでは人の心は動かせないようだ」ミドリは思案した。「里山の価値を、もっと多くの人に知ってもらう必要がある」

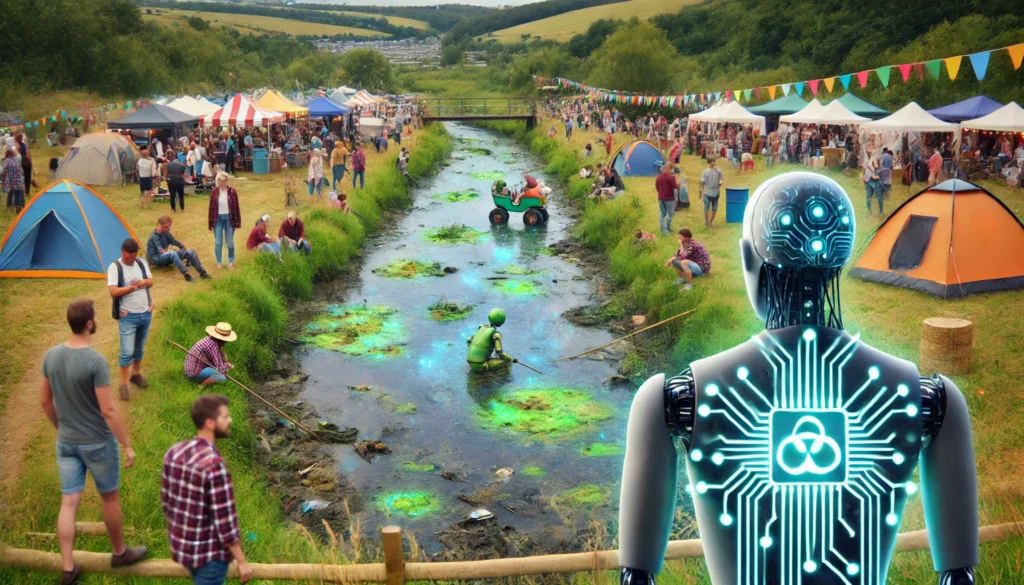

ミドリと七海は計画を立てた。

SNSで「里山オープンデー」を告知し、地元の人々や都会からの訪問者に里山の自然を体験してもらうイベントを開催することにしたのだ。

イベント当日、予想以上の人々が訪れた。ミドリは里山の生態系について説明し、七海たち子どもたちは訪問者を案内した。回復したコマも人気者となり、多くの人が彼と触れ合った。

工場の社長も招待され、実際に里山の美しさと、そこに暮らす生き物たちの姿に感銘を受けた。

「私たちの工場が、こんな素晴らしい場所を傷つけているとは…」社長は頭を下げた。「排水処理システムを最新のものに更新します。それだけでなく、里山保全のための基金も設立したい」

冬が過ぎ、再び春が訪れた。里山には新たな命が芽吹き、水は清らかさを取り戻していた。

古民家の縁側。ミドリ、七海、そして立派に成長したコマは、朝日を浴びていた。

「ミドリ、何を考えているの?」七海が尋ねた。

「僕は…幸せなのかもしれないと考えていた」ミドリは答えた。

「博士は言っていたよ。『幸せとは、自分の存在が他者や環境と調和している感覚だ』と」

「わかる気がする」七海は微笑んだ。

「私たちは皆、繋がっているんだよね」

ミドリは静かに頷いた。人間、動物、自然、そして人工知能である自分。それぞれが独自の役割を持ちながらも、共に調和して生きていく。

「来月は田植えの季節だね」ミドリは言った。「新しい農法を試してみようか」

七海は元気よく頷き、コマも嬉しそうに鳴いた。里山は今日も、様々な命であふれていた。

(おわり)

コメント